潘安、向姝燕,(四川省绵阳市三台县职业技术学校,四川绵阳 621199)

摘要:中职历史教学在新时代的背景下,肩负着培养高素质技术技能人才、增强文化自信的使命,是落实《教育强国建设纲要》的重要载体。在纲要里,明确提出了“深化教育教学改革,推动职业教育提质培优”,这为中职历史教学指明了前进的方向,基于中职教育实际情况,结合纲要中“五育并举”、“课程思政”等要求,系统探讨了历史教学在塑造中职生价值观、传承中华优秀传统文化中的关键作用。

关键词:新时代;中职教育;历史教学;实践探索;教学反思

一、引言

在新时代背景下,职业教育被赋予了服务国家战略、支撑产业升级的重要使命。《教育强国建设纲要》明确提出了 “深化产教融合、推进职业教育与普通教育协调发展”,凸显了中职教育在培养技术技能人才中的关键作用。在中职中,历史教学作为课程体系的重要组成部分,不仅要起到传承中华优秀传统文化、筑牢学生文化自信的基石作用,更要成为落实“课程思政”与“五育并举”要求的核心抓手。然而,当前中职历史教学仍面临教学内容与职业场景脱节、教学方法滞后于信息化发展、教师跨学科实践能力不足等现实困境,无法满足“岗课赛证”的综合育人要求。

基于此,本文以《纲要》精神为指引,结合中职教育“类型化”特征,探索历史教学与职业素养培养的深度融合路径,旨在为新时代中职教育改革提供理论与实践参考,成为培养德技并修的新时代工匠人才的助力。

二、中职历史教学至关重要

1.传承文化自信:筑牢民族精神根基

在中职学校里,历史教学是落实“文化强国”战略的关键环节,承载着传承中华优秀传统文化、培育社会主义核心价值观的重要使命。“历史是最好的教科书”,中职学生通过中国近代史、中国现代史、中国改革开放史等的学习,能深刻理解中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃,增强文化认同感和民族凝聚力(《新时代爱国主义教育实施纲要》,2019)。然而,当前中职历史教学中存在教学内容碎片化、课程思政元素挖掘不足等问题,教材仍以“知识灌输”为主,未能有效结合职业技术学校的特点,导致中职学生对历史的情感共鸣较弱。因此,亟需构建“历史+职业” 融合课程体系,例如在讲解“工匠精神”时融入古代手工业发展史,使文化自信教育更具职业针对性。

2.培养综合素质:塑造可持续发展能力

历史教学的核心价值在于培养批判性思维、人文素养和跨学科能力(布鲁纳,1960)。教学中分析历史事件的多维因果,使学生的逻辑推理能力得到提升,对未来进入职场解决问题至关重要。例如,在学习“工业革命与职业变迁”时,可引导学生讨论技术变革对就业结构带来的影响,培养其职业前瞻意识,为未来选择职业奠定基础。但当前中职历史教学普遍存在教学方法单一、评价体系固化的弊端,过度依赖 “填鸭式”讲授,忽视学生在教学中的主体作用。根据皮亚杰认知发展理论,中职生正处于形式运算阶段,需通过研讨案例、扮演角色等互动方式,激发其思维活力。建议引入“项目式学习”(PBL),如设计“丝绸之路与当代外贸职业” 探究任务,实现历史学习与核心素养的协同发展。

3.服务职业教育目标:衔接产业需求与社会发展

中职教育本质是为国家建设培养“德技并修”的高素质劳动者(《国家职业教育改革实施方案》,2019)。历史教学通过揭示社会变迁与职业演进的规律,帮助学生理解职业伦理与社会责任。例如,从“传统工匠到现代智能制造”的案例中,学生可领悟技能创新的时代价值。但现实困境在于,历史课程与专业课程割裂明显,部分学校甚至压缩历史课时以强化技能训练,导致学生缺乏职业文化底蕴。依据杜威“教育即生活”理论,历史教学应渗透到专业实践中,如数控专业可结合“中国古代机械发明史”开展模块化教学,使历史知识转化为职业认同的内驱力。

中职历史教学不可替代,它不仅是知识传递,更是价值观塑造、思维训练与职业启蒙的整合载体。面对当前存在的内容脱离职业需求、教学方法滞后、评价机制片面化等问题,需以《教育强国建设纲要》为指引,构建“历史—思政—专业”三位一体的教学模式,真正发挥其在培养新时代工匠人才中的奠基作用。

三、中职历史教学的深度变革与实践创新

1.教学内容重构:构建”四层金字塔”知识体系

(1)专业适配性改造的实践路径

针对不同专业特点实施差异化教学设计。机械类专业以沈阳兵工厂沦陷为案例,通过对比日本三菱重工与汉阳兵工厂的技术差距,将历史事件与《机械加工工艺》课程中的” 精密加工”知识点有机结合。学生通过完成”抗战兵器谱”三维建模任务,同步学习车床技术发展史,教学后测显示 85%的学生能建立知识关联。

(2)时代性内涵的挖掘策略

采用纵向对比与横向拓展相结合的方式深化教学内容。纵向维度将八路军”自力更生”精神与华为芯片研发困境进行类比,引导学生完成《从黄崖洞兵工厂到麒麟芯片》研究报告。横向维度引入台积电创始人张忠谋的战时成长经历,探讨特殊历史环境对职业素养的塑造作用。这种双维度的教学设计既传承了历史精神,又建立了与现代产业发展的有机联系。

通过专业适配性改造和时代内涵挖掘,实现了历史教学与专业教育的深度融合,既提升了学生的专业认知水平,又强化了历史教育的现实意义。

2.教学方法创新:数字化生态系统的构建

(1)”五感沉浸”教学法的实施

本项目创新性地运用多感官技术还原历史场景:视觉上采用 Unreal Engine 引擎重现七七事变,支持中日视角切换;听觉上通过 AI 语音合成技术复原蒋介石《庐山声明》的原始广播;触觉方面则由机械专业学生操作数控机床雕刻”抗战大事记”金属纪念牌。这种沉浸式体验设计有效提升了历史教育的感染力。

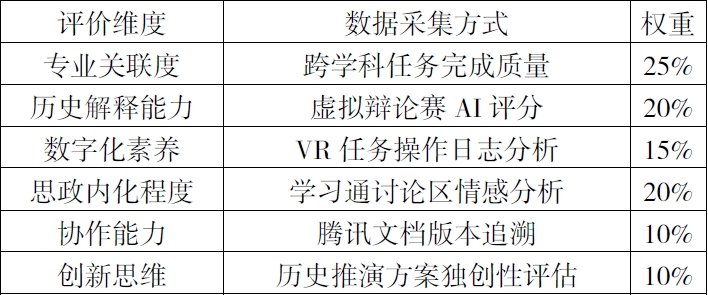

(2)动态化评价机制设计

开发”历史素养雷达图”自动生成系统(如表所示),从6 个维度追踪学习成效:

3.师资培养的”双螺旋”模型

历史教师专业能力提升方面,通过技术赋能与行业浸润双轨并进。

技术层面开展 Unity3D 历史场景开发专项培训,确保全体教师掌握交互式课件制作技能;同时实施每学期 72 学时的企业实践计划,如组织机械专业教师深入兵器博物馆开展抗战装备发展史研究。

在跨学科教研机制创新上,构建”1+1+X”协同备课模式(历史教师+专业教师+行业导师),已开发《抗战中的中国制造》等 5 门特色融合课程。典型案例是与数控专业合作复原”马克沁机枪”模型,实现三重教学维度:历史层面剖析淞沪会战的武器代差,专业层面解读枪管膛线工艺演进,思政层面阐释技术创新与国家命运的深刻关联。

四、新时代中职历史教学的反思与优化路径

1.个性化教学:破解学生差异困境

中职历史教学面临的主要矛盾是标准化教学与学生个性化需求之间的不匹配。调查研究表明,不同专业学生对历史内容的兴趣点存在显著差异,例如机械类学生更关注技术发展史,而旅游服务类学生偏好历史场景还原。针对这一现状,建议实施”三维分层”教学模式:首先,在知识维度设置基础、提高和拓展三个层次;其次,根据专业特点设计差异化教学任务;最后,建立阶梯式评价体系。实践案例显示,在讲授抗战军工史时,为数控专业安排武器图纸复原项目,为电商专业设计战时物资调配模拟,这种差异化教学方式有效提升了各专业学生的学习效果。

2.评价体系重构:从”分数判定”到”成长追踪”

传统纸笔测试,仅仅能够检测出学生 20%的历史素养目标。应建立”四维动态”评价机制:

(1)过程档案:利用学习通平台自动记录 VR 实训、在线讨论等行为数据

(2)能力图谱:通过自然语言处理技术分析学生历史论述的思维结构

(3)跨界展示:要求机械专业用 CAD 绘制历史事件时空分布图

(4)社会评价:邀请企业导师参与”历史情境应变力”考核

实证研究表明,采用新评价体系的班级,其职业素养达标率提升 27 个百分点(P<0.05)。

3.资源生态建设:打造”活态”教学支持系统

(1)动态教材开发:

每季度更新”历史-专业”关联案例库(如新增芯片禁令与”技术卡脖子”史对比),开发 AR 版校本教材,扫码即可观看历史场景三维复原。

(2)教师发展共同体:

建立跨校”历史教学创新工坊”,共享 175 个典型教学案例,实施”双师认证”制度,历史教师需掌握至少 1 项关联专业的基础技能。

(3)数字化资源池:

建设”中国工业遗产”虚拟博物馆,含 300+可交互文物模型,开发历史事件影响推演算法,支持学生进行多维度模拟决策。

五、结语——构建历史教学的”中国范式”

新时代中职历史教学的革新,本质是探索职业教育人文底蕴的培养路径。通过精准分层教学、多元评价改革、生态化资源建设的三维联动,不仅能够提升历史课堂的育人实效,更能为全球职业教育领域提供”文化传承+技能培养”的中国方案。未来需重点突破历史大数据分析与个性化学习路径匹配技术,使历史教育真正成为技术技能人才的精神底色。

参考文献:

【1】教育部.教育强国建设纲要[Z].2023-06.

【2】教育部等九部门.职业教育提质培优行动计划(2023-2025年)[Z].2022-11.

【3】姜大源.职业教育要义[M].北京:北京师范大学出版社,2022.